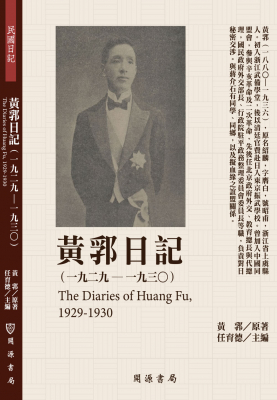

來自八十餘年前的時空膠囊:《黃郛日記》簡介及導讀

任育德

國立中正紀念堂管理處研究典藏組副研究員

經國有才皆百鍊,著書無字不千秋。

──徐世昌書贈黃郛(1934.11.5《黃郛日記》)

一、黃郛生平

黃郛原名紹麟,字膺白,號昭甫,浙江省上虞縣人,1880年3月8日生,1936年12月6日逝。黃郛生父黃文治早逝,就讀義學而後補上學校生。晚清中國步入科舉取士之路將終結、新式教育值初建之1904年,黃郛入讀浙江武備學堂,隨獲清廷官費赴日本留學,入讀東京振武學校,1905年在東京加入中國同盟會。1908至1910年間就讀陸軍測量局地形科並學成返國。1911至1915年間,參與辛亥革命、倒袁軍事行動,因此具備軍事領導經歷,為外人稱「黃將軍」。(註一)黃郛在「二次革命」倒袁失敗後,曾輾轉流亡日本、南洋、美國,這種閱歷並非時人常見者。在黃郛一生的青壯年時期具有較為濃烈的軍事色彩。

1921年起,黃郛逐步從軍人轉變為重文治的政治人物。他在美國考察期間擔任北京政府參加華盛頓會議代表團顧問,再赴歐考察戰後政情。回國後,陸續出任張紹曾內閣署理外交總長,高凌霨攝政內閣、高凌霨臨時內閣、顏惠慶內閣任內之教育總長。1924年10至11月間,黃郛代理內閣總理,也就在這段期間內馮玉祥領軍包圍北京紫禁城,鹿鍾麟持《修正清室優待條件》宣言文件,取消前定清室優待條件並命令溥儀限期離開紫禁城,溥儀迫於形勢同意離開。黃郛內閣籌劃以北京紫禁城興辦博物院、圖書館,黃郛內閣雖然為時甚短,但故宮博物院終在紫禁城開放,此一將皇權象徵轉變為國家文化傳承象徵的過程,黃郛是歷史參與及見證者之一。

1927年間,黃郛重返政界,斡旋蔣介石、馮玉祥徐州相見。7月出任上海特別市市長,處理華洋勢力交匯前鋒重地之一政務。1928年2月出任國民政府外交部長,任內處理南京國民政府與國際強權有所衝突之「南京事件」、「濟南事件」,因此遭致民間輿論之怨言,再度離開政壇,來往上海、莫干山之間,以讀書寫作、蒔花等活動沈潛消遣。黃郛早年即有寫日記習慣,現今只有少部分內容轉抄存世,其餘已告亡佚。1929年後,黃郛山居,擷取夫婦名中各一字,將莫干山居所命名為「白雲山館」,自許山館主人,已與先前心境、環境有異,得以記下保存至今《黃郛日記》之內容。

1933年5月,黃郛復出政界,出任行政院駐北平政務整理委員會委員長,與日本政府、關東軍秘密交涉談判塘沽協定。5月31日,最終協定達成。在中國高漲的民族反日情緒之下,黃郛成為輿論及不同政治勢力派系間之指責對象。1935年春,黃郛請長假離京南下休養,就此引退。1936年12月6日即以肝癌在上海逝世。6天以後的12月12日,西安事變發生。7個月後的1937年7月7日深夜蘆溝橋事件爆發,也開啟了中日全面戰爭。

二、史料重現與涉及人物

黃郛生前與妻沈亦雲彼此許諾,將為早逝對方撰寫傳記以述生平。沈為當時中國接受新式教育女性之一。她在黃郛過世後,一面寄情教育事業,也盡可能保存相關資料,但在抗戰後撤、前往香港之際也不得不銷毀相當資料,僅餘少數帶走。(註二)黃郛逝世後不久,沈亦雲徵集故舊紀念文印就《黃膺白先生故舊感憶錄》。1945年完成《黃膺白先生家傳》,蒐羅相關親友回憶,可說是黃郛個人資料整理之始。1950年2月,沈亦雲從上海取道陸路南下香港,後長居美國,接受美國哥倫比亞大學口述史訪問(1962),並將保留資料(電報、書信、講稿、文稿)捐贈該校珍稀圖書與手稿圖書館保存,成為「黃郛文件」(Huang Fu Papers, 1913-1936)。日記部分內容曾經摘錄披露於《亦雲回憶》,也成為相關研究中日外交著作參用內容。史丹福大學胡佛研究所也有「黃郛文件」(Huang Fu Papers, 1920-1936),台北國史館庋藏「蔣中正總統文物」留有黃郛、蔣介石於1920年代後期至1930年代前期相關往還電稿抄件,這都構成黃郛與相關人物研究、1930年代中日外交基礎史料。在此基礎上,已有研究成果專著如謝國興《黃郛與華北危局》(1984)、Parks M. Coble, Facing Japan: Chinese Politics and Japanese Imperialism, 1931-1937(1991,馬俊亞中譯,2004)、劉維開《國難期間應變圖存問題之研究》(1995)、臧運祜《七七事變前的日本對華政策》(2000)、內田尚孝《華北事変の研究-塘沽停戦協定と華北危機下の日中関係1932-1935年》(2006)、 李君山《全面抗戰前的中日關係(1931-1936)》(2010)、黃自進《蔣介石與日本 ── 一部近代中日關係史的縮影》(2012)等。但其中有關《黃郛日記》內容多屬轉引。《黃郛日記》手稿複本近年入藏台北中央研究院近代史研究所圖書館後,有天津南開大學賀江楓就1935年部分予以利用至研究論文中,更大篇幅利用者尚不多見。

在黃郛逝世八十三年後,民國歷史文化學社策劃「民國日記」系列,納編《黃郛日記》,將現存十六本內容首度全文出版,正可為擴充民國史基礎史料來源增添重要一筆,也一併提供人物內心世界和電文之間產生關係、不同人物觀點角度對照,進而瞭解民國歷史潮流動力及暗流。

從前述黃郛生平可知,《黃郛日記》書寫時段和生命中閒居莫干山、上海,重返政壇處理中日外交談判及國交往來相疊合,表現日記主人讀書讀報所思所想,情緒反應。這包括有關時局及世局發展之認知、理解、因應,以及日記主人之人際交往、聯繫網絡。

《黃郛日記》密集出現蔣氏身旁其他重要人物如楊永泰(暢卿)、錢昌照(乙藜);南北金融界人物如徐新六、張公權、吳鼎昌、錢新之、徐青甫等人,這些人有大部分在時人目之為「政學系」人士。留日學生從事政務、軍事活動者,如袁良、何應欽、殷同、唐有壬、王克敏、梁鴻志亦出現在日記。至於姻親家人們如葛敬恩、沈怡、朱炎、陶孟和、沈亦雲(日記中或名景英、雲英)等人也在日記中不時出現。日記內也有南北媒體界人士如陳冷、張季鸞、史量才之身影。其他與黃郛曾有往來之軍政要人包括馮玉祥、閻錫山、汪兆銘、李煜瀛、張靜江、吳敬恒等人,或寫信表意、或遣代表面談。日本在華外交人員、軍政人員也會拜訪黃郛,交換有關日本、中國政局及國交發展等訊息意見。

因此,白雲山館主人黃郛雖然歸隱山林、密集研讀佛理請益高僧,事實上白雲山館也如同架空小說《瑯琊榜》的瑯琊閣一般是訊息蒐集與交流地之一。而在現存篇幅近三十萬字的日記中,讀者既見到了黃郛從早到晚大致規律行事的運動、記事備忘、讀書感懷、收信回信、交際往來,也見到政治人物理解局勢、人事及各派系勢力之間的活動。

三、內容舉隅

1920年代中期至1930年代間,蔣介石從黃埔軍校校長逐步轉變為全國政治軍事重要領導人物之一,為應付國內外政情發展,需要有各種不同出身、專業背景者提供意見及諮詢。此時,黃郛與蔣介石間具備同鄉、同學之「二同」,以及擬血緣之「誼盟」關係,就以在野身分成為蔣介石請益諮詢對象之一,蔣介石、張群、黃郛之間的密切聯繫互動,都在《黃郛日記》中清晰呈現。黃郛兼具日本、美國、歐洲一手閱歷,在蔣氏親近人士僅偏重日本或美國一方閱歷中更顯得特殊。其次,黃郛雖與張群、蔣介石有盟誓,一生除參與同盟會、留日武學生組織之「丈夫團」外,並未加入中國國民黨。(註三)黃郛也曾向蔣介石表明「在此環境亞,余祇能對介個人幫助,雅不願再掛任何名義也」。(1929.6.16《黃郛日記》)因此他並未就任導淮委員會副委員長。他是以無黨籍(註四)客卿智囊姿態向蔣介石提出建言,也前人所不敢言。

在中國尚待形成一有明確主權意識的現代國家之際,黃郛建議要立憲並行憲。國民黨施行訓政,面臨瀋陽事件爆發,廣東自樹另一國民黨黨統及政統之際,黃郛主張蔣介石不可輕易辭職,應取消訓政早日實行憲政。國民黨應「稍舉憲政時期之權利畀諸國民耳」,藉以一面貫徹國民黨主張軍政訓政憲政,又可掃除國民嫌隙恩怨、黨內糾紛,提升國民支持政府之心。在政治上應開放組黨自由,讓政黨發揮新陳代謝、網羅人才正常功能。蔣介石宣示行憲可凝聚國民共識,有助解決內政、外交問題。(1931年12月4日《黃郛日記》)到了1935年9月4日,陳布雷再奉蔣介石命交換憲法意見,黃郛重申前議,重申與講清他的構想:

(一)議會本身採取兩院制,上院以與國家有休戚關係而不帶地方色彩者充之,下院則選自各省市與地方有密切關係者充之;(二)中央政府採取責任內閣制,僅總理由總統提出,國會通過任命之,餘均由總理完全負責(但以中國之大,人事之繁,欲內閣不常常搖動而政務又得推行無阻,似地方非採取均權制不可,如下條);(三)地方政府採取「多級總攬制」,即中央以下有方面(分全國重要各區,設置四、五個巡督大員,領二省或三省),方面以下有省,省以下設府,府以下設縣,而每級均總攬其轄區內之民、財、教、建全責任,此為予對憲法之大意也,談約一小時半別去。

國家應有根本大法、國事應由國民公意決定之,這兩點是黃郛一再針對內政的基本主張,在日記記載中均可明確見到。這應當是超出注重政黨利益、一黨獨尊地位下的見解,也是他與當時國民黨政最大的分歧。

黃郛對於中日外交路線自有觀點,或可以當時日本對之公眾觀感進行觀察。日本某一份報導曾稱,黃郛雖是所謂中國政商界「親日派」人士之一,這是指具有日本留學經歷,回國尋求事業成就的一群人。他們瞭解日本在東亞政治地位的重要性,願意雙方合作提攜,當中日發生衝突糾紛時,他們因為比較瞭解問題情形而有解決意願。可是他們和歐美派意見有異,利益衝突,為保全政治地位,具有多重政治人格,也並不見得會為確立東亞和平的大目標而貿然賭上個人政治生命,日本不能因為「親日派」名號有所誤解。(註五)另有日本報導專稿描述,知日派外交元老當推黃郛,以日文「大御所」描述。(註六)這都顯示,日本欲進行擴張及侵略中國之時,軍政外交各對黃郛角色多有關注、重視及意圖爭取,也注意到中國民間反日民族情緒、政治派系問題可能造成的牽制、羈絆。

黃郛對蘇俄共產思想進入中國不以為然,稱1920年代引發國共之爭係「伏毒盡發,乃亟亟然欲為事後之補苴」。(1928.8.3《黃郛日記》)1931年間親見上海滬變十九路軍抵抗,參與中日停火調停,表示中國長期抵抗之必要:「抵抗分物質抵抗與心理抵抗兩層。物質抵抗,中國事事落後,萬不能長期以原始人類血肉的肢體,與新時代種種殺人利器相搏激,故惟有心理抵抗始能持久而取最後之勝利。」(1931.3.5《黃郛日記》)在黃郛心目中,中國若抵抗同樣來自亞洲的侵略歷程需要準備時間,內部地方實力派軍人和中央利益不一,各派系政治鬥爭而不能合作,讓中國更顯弱勢;歐戰各國運用毀滅性武器,讓人體認戰爭之可怕之餘,追求和平、避戰;歐美各國不欲涉入外國事務,使日本軍人有隙可乘以進行擴張的心理,都是黃郛體認到的國內外環境。

國民政府在中國東北遭日本侵佔後,縱使無法改變日本控制並建立傀儡政權「滿洲國」事實,卻透過訴諸國際、不妥協態度,使「不承認原則」獲得合法性,也開啟日後與日本之敵國結盟可能。(註七)在中國與日本關係加劇緊張時,黃郛接受蔣介石請求處理對日關係。國民政府期望將對西方帝國主義採用的經濟抵制、執著、合法度等手段運用在對日政策,卻面臨日本帝國主義向中國擴張而無休止的要求,使國民政府主政者面臨中國民間不斷增長的憤怒情緒,遭受其他派系以此為名進行之權力挑戰。當主政者要壓制來自各方挑戰時,對手則為自己的目的力圖釋放和引導各方力量。黃郛即使具備各方人脈與聯繫網絡,受到蔣介石、汪兆銘共同勸說「出山」,「跳入火坑北平」,面對紛雜的多方意見,也苦不堪言。

黃郛就任華北政務委員會委員長後,就面臨來自地方軍人的要求,「光怪陸離真是不可窮詰」(1933.6.23《黃郛日記》),部屬之間彼此攻訐而「諄諄誥誡」而感「嗚呼!辦事之難也」。(1933.7.12 《黃郛日記》)日人層出不窮、尋釁要求導致情緒煩悶時黃在日記宣洩「滿地雜屎均要我掃,真是苦痛,然亦不能不自責我同胞之爭意氣而不識大體也。」(1933.6.26《黃郛日記》)他警覺日人在華北「露骨干政,真是可慮」(1933.7.21《黃郛日記》),行事不免操切。徐永昌曾在個人日記提出觀察:「黃似不能久,且亦無聊,因以其用內戚沈某接長平綏,用袁良接長平市,一則自私,一則操切自私,而操切如何能久。」(1933.7《徐永昌日記》)黃面對需要談判問題,密切與相關人員、南京電報聯繫,以釐清談判與可行方向,日記側面反應行程繁忙而無暇再記讀書之事。他與宋子文一場談話反應雙方不同意見,宋認為二至四年間太平洋並爆發大戰,戰爭結果日本必敗。黃郛認為戰爭武器兇殘,各方不敢輕易言戰,無法預料何時發生戰爭,即使真有戰爭,日本也告失敗,但戰爭「起時我國境象如何?結時我國安危如何?均不暇顧,未免太為感情衝動之論。」(1933.9.1《黃郛日記》)他抗拒來自日本要求其「在華北謀自立自足」並「擔保日、俄、美等開戰,中國須與日同情,而日助黃在華北安定」(1933.12.6《徐永昌日記》)之魔鬼誘惑,服從南京由蔣介石主控決策及大方向。他駁斥天津駐屯軍參謀長酒井隆放言高論,「無非欲逼中國隨日本走,予與之力辯厲害,彼乃稍稍沈默。」(1934.12.24《黃郛日記》)黃郛內心情緒激昂、低落、恨鐵不成鋼多重情緒在《黃郛日記》表露交織。

黃郛投注華北與中日外交事務,身心耗損頗大,徐永昌的觀察可為註腳:「二十一年在瀘上晤膺白時,其氣宇何等閑靜,去歲以來,時見其憂弱之態,作努力談話,人之宜修亦宜養如此」。(1934.9.25《徐永昌日記》)而1930年代政治勢力暗流之一的地方實力派領袖們袖手旁觀,讓他難在華北做得下去。華北政務整理委員會結束後,徐永昌自記與閻錫山談話透露線索:「去歲以來,余每與閻先生談華北對日外交問題,以為如無意出任艱鉅時,最好竭力協助黃膺白,使其能做下去,如中央不能予黃便利時,亦應仗義執言,不然者禍患且及於晉綏,渠總唯唯否否,今日又及此,結果亦然,惜哉。」(1935.6.13《徐永昌日記》)黃郛為維護古都北平、華北主權、中日和平做出最大努力,身為蔣介石對日政策擋箭牌以抵擋來自各方不滿情緒,內心煎熬,去職前後也萌生是否徒勞之感。特別是在得悉汪兆銘在中日交涉中全盤接受日方撤去軍隊、黨部條件,「覺悟汪先生上了廣田大當」,「嗚呼!兩年來苦心維護之舊都,今後是何景象,予不忍再書矣!」(1935.6.9《黃郛日記》)黃郛稍後研判預料「今後之河北必將成為有實無名之非戰區」。(1935.6.11《黃郛日記》)河北最後也成為點燃中日全面戰火之火藥庫。

四、結語

黃郛處在1930年代東亞內外局勢衝突及多重夾縫中,不得中國民意理解之際,如何自解?《黃郛日記》恰巧留下些許線索,也以此做結。他曾回覆留美青年龍冠海「勸勿親日」隨函附〈人格培養同盟簡章〉、《紐約時報》報導一則:

冠海先生大鑒,遠承惠教,感佩同深。彼此均為中國人,吾儕血管中皆為中國血所灌輸,親日固談不到。依弟愚見,中華民國國民除親華外無可親者,更進一步言之,今日世界現狀如此,中國之勢如此,唯有內親外睦之一法,或可以渡此難關。換言之,對內應無不可親,對外應無所不睦。如對內有親、有不親,則統一難期,復興無望。對外有睦、有不睦,非近憂立發,即遠患潛滋。先生留學海外,聞見必廣,當能諒此。諸先生以培養人格相勗,竊以為苟利於國,一切個人之安危毀譽,悉舉而犧牲之,此為人格之最高點,深願有以共勉之。百忙怖悃,幸恕率直,順頌大安。(1934.1.16《黃郛日記》)

這些具有血性的文字都來自這一份八十餘年前的時空膠囊,也給予今日讀者一個人物與他所處時代的鮮活印象。

——————

(註一)The China Weekly Review ed., Who’s Who in China (Shanghai: The China Weekly Review, 1925, 3rd edition), p. 379.

(註二)沈亦雲,〈自序一〉,《亦雲回憶》(台北:傳記文學出版社,1968),冊上,頁1。

(註三)約在1927年春,蔣介石、張靜江曾自行署名要擔任黃郛入國民黨介紹人,但遭黃郛婉拒。沈亦雲《亦雲回憶》,冊上,頁292。

(註四)因此,如日本外務省情報部編纂,《支那人名鑑》(東京都:東亞同文會調查部發行,1328),頁604所載「國民黨浙江系」即有誤。

(註五)〈支那の欧米派と日本派〉,《満州日報》,1935年8月14-18日,見「神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫」中国(15-060),最後瀏覽時間:2019.9.14。

(註六)〈日支交渉の暗礁を抉る (上・中・下)〉,《東京日日新聞》,1936年12月7-11日,「神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫」外交(145-015),最後瀏覽時間:2019.9.14。

(註七)柯偉林(William C. Kirby),〈中國的國際化:民國時代的對外關係〉,《二十一世紀雙月刊》,期44(1997年12月),頁36。

(本文摘自:民國歷史文化學社所出版的《黃郛日記》一書)